赤と緑の視力表は何を調べているの?

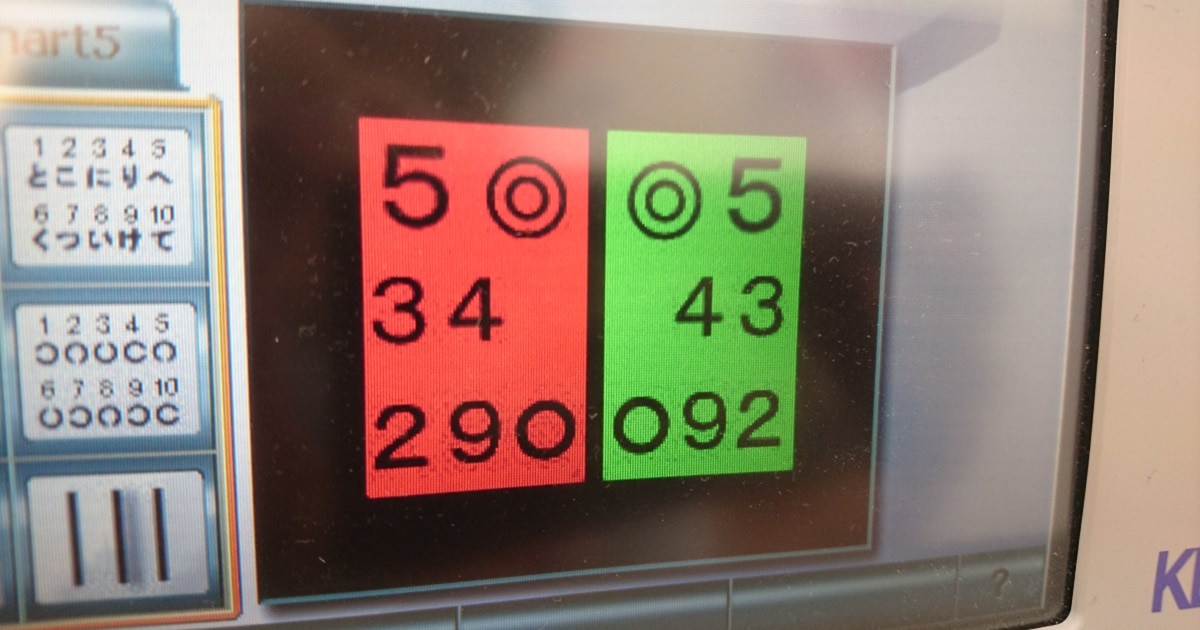

メガネ店や眼科さんで視力を調べたことがある方はおなじみかもしれない、赤と緑の視力表。中に二重丸や数字が書かれていて「赤と緑で同じ見え方になっていますか?」と聞かれたことはないでしょうか?

実はあの測定では”度数が強すぎないか”ということを調べています。では、なぜ赤と緑の視力表で分かるのでしょうか?

”色”によって届く距離が違う?

雨が止んだ直後などに見えることがある虹。太陽光が雨粒の中を通ることによって7色に分解されることで発生します。これと同じことがメガネレンズでも起こるわけです。

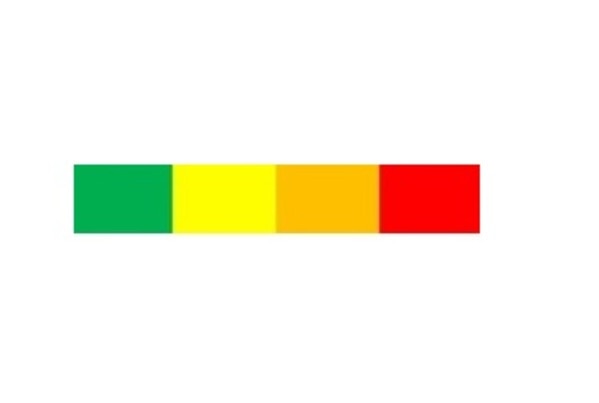

これは色ごとに波長が異なるため発生します。これを『色収差』といいます。

上の図のように紫・青などは短い波長なので”短波長”、橙・赤は長い波長なので”長波長”となります。

人間の眼は7色の光の中でも”黄色”にピントが合うようになっています。少し難しいかもしれませんが、ここまでの基本を押さえておきましょう。

黄色を基本とした”赤”と”緑”

先ほどの図を今度は黄色中心で掲載しました。すると、黄色よりも長い波長として”赤色”、短い波長として”緑色”があるのが分かると思います。黄色はちょうど赤色と緑色の中間になっています。

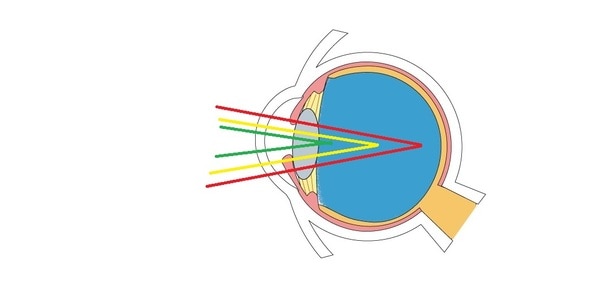

ここから眼と視力の話になります。『近視』と呼ばれる状態では眼の中にあるレンズが光を曲げる力が強すぎたり、レンズとフィルムの役割をもっている網膜までの距離が長いため、ピントを合わせる黄色の光が網膜まで届いていません。

ここで色収差が起こります。黄色が届いていない状態では、短波長である緑はさらに手前でピントがあっています。逆に赤色は黄色よりもフィルムに近くでピントが合っています。そのため、『近視』の状態の方が赤と緑の測定をした場合、赤色の方が良く見えます。

そのため、近視の矯正メガネを装用して緑が良く見える場合は過矯正といって、度数が強すぎることが考えられます。

『遠視』の方は近視とは逆で、緑色の方が良く見えます。メガネ店や眼科さんでは上記の原理を利用して黄色にピントが合う=赤と緑のバランスがちょうどいい度数を測定しています。

絶対的な正解ではない

注意していただきたいのが、赤と緑の視力表測定でバランスが合っていたからといって、絶対的に正しい度数ではないということです。

バランスが合うからといっても、初めてメガネを使用する方や大きく度数が変化している方では違和感を覚える場合もあります。また、近くのものを楽に見るためには近視を残しておいた場合が良いこともあります。

メガネやコンタクトレンズの度数は”見たい距離やもの”によって異なります。度数を決める際には測定してくれる方に”どんな時に使いたいか””何を見るのに使いたいのか”をお話して決定するようにしましょう。